ほとんどの人は、毎日子どもに対してイラっとする瞬間があります。そのイライラの原因となる行動のコントロールは重要です。理由は主に2つ。①他の人から好かれることと、②円満な親子関係の構築です。

ストレスを減らすことは親子双方にとって重要なのです。

『子育てのストレスを減らす』と題してよくありがちなストレス「食事の時間」「片付け」の問題とその具体的な解決策について全3回の予定で書いていきます。

目次

1.なぜ嫌な行動を減らすことが重要なのか

①他の人から好かれる

②円満な親子関係

2.心理学者ジョーダン・ピーターソン氏は何と言っている?

①円満な親子関係について

②他の人から好かれることについて

③しつけの原則

3.おわりに

1.なぜ嫌な行動を減らすことが重要なのか

子どもの嫌な行動を減らすことはあなたにとって“だけ”重要なわけではありません。

子ども自身にとっても大きなメリットがあるのです。

①他の人から好かれる

他の人から好かれることは、子どもの面から見たメリットです。あなたがイラっとする子どものその行動は、おそらく他の大人たちにとってもイラっとする行動です。

子どもがそのような行動を控えることで、他の大人から気に入ってもらいやすくなります。他人から気に入られることは意外と重要なことで、困難な時や課題に直面した際にサポートを受けやすくなります。

また、周りの人々と良好な関係を築くことで、ポジティブな影響を受けやすくなります。良い行動や態度を持つ仲間たちに囲まれることで、自身も良い影響を受け、成長することができます。(逆もまたしかりですね!)

更には、 他の人から好かれることで、自己肯定感が向上し、精神的な安定感を得やすくなります。愛情や尊重を受けることで、自分自身に対するポジティブなイメージが構築されます。

②円満な親子関係

いくら大切なわが子といえど、無償の愛を注ぐことは簡単ではありません。特に育児で疲れているところに子どもの嫌な行動が加われば、子ども自身を嫌いになり始めたっておかしくはありません。

もちろん、無償の愛を注げれば問題ないのかもしれませんが、残念ながら私はそこまで出来た人間ではないので、努力はしていても完ぺきとは程遠いです。

嫌な行動が減れば子どもの良いところに目が行きやすくなり、よりポジティブな関係になります。イライラのネガティブなスパイラルに陥るよりも、褒める・喜ぶといったポジティブなサイクルを作り出しましょう!

そしてさらに重要なのが、あなたのストレスを減らすことができることです!特にホームスクールの家庭では、子が小さいうちは24時間子どもと一緒に過ごすので、教育をきちんと行うためには自分のストレス管理は最重要項目になってきます。

2.心理学者ジョーダン・ピーターソン氏は何と言っている?

さて、同じようなことを言っているのは私一人ではありません。ジョーダン・ピーターソン氏は物事を深く考え、整理し言語化することにとても長けている人物です。ここでは彼の言葉を借りたいと思います。(Wikipediaの日本語ページはこちら)

彼のことを知らない方のために少し説明させてもらうと、Youtubeで1億5000万もの視聴者を誇る、世界で最も有名ともいえるカナダの心理学者です。

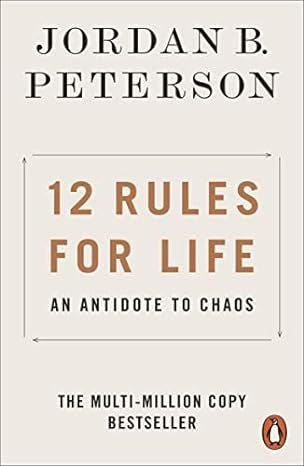

彼の著書『生き抜くための12のルール 人生というカオスのための解毒剤』(原題 Rules for Life ‐ An Antidote to Chaos)という本では、残酷なこの世界をタフに生き抜けるよう、知っておくべきビジョンについて書かれています。(育児に特化した本ではなく生き方全般について書かれています。)

この中にのルールのひとつに「疎ましい行動はわが子にさせない」という項目があります。この章では次のように書かれています。

「子供はあれこれにちょっかいを出してどんな結果になるかを観察することで、自分の自由はどこまでなのかという限界を見定めている。限界を発見すると一時的には失望や不満を抱くものの、ここまでなら安全という範囲を確保して最終的には安心感を得る。」

①円満な親子関係について

悪いと知っていながら遊びながら食べたり、寝る時間に寝なかったり、散らかすだけ散らかして片づけないのはこの“限界テスト”の一部の場合もあるのです。

限界テストで親が主導権を子にとられてしまえば、親はイラつき、子どもにやさしくできず、どちらにとっても悪い結果となるでしょう。

②他の人から好かれることについて

私たち親には、子どもを律し適切な教育(しつけ)をする責任があります。子どもたちは大人がいなければ生きてはいけません。であるならば、子どもにとって愛情や善意をもらえるように振舞うほうが得策なのです。周りの大人たちから注目してもらい、子ども自身の現在や将来に手助けを受けられるように振舞う。かなりハードルは高いですが、もし可能であればこれほど素晴らしいことはありません。

③しつけの原則

①ルールの数を絞る。

②必要最小限の力を用いる。いきなり怒鳴らない、やさしく注意してもダメなら次のステップへ。

③両親が協力し合う。育児のストレスは大きいので、どちらか一人ですれば必要以上の力を使いやすくなる。

④忍耐力には限界があることを認識し、適切なしつけの戦略を考える。誰にでも悪い親になってしまう危険はある。人間は怒りやすく傲慢だ。

⑤親は現実世界の代理人。子どもを社会的に望ましい存在にするのは親の主たる義務。それができてから初めて、子どものアイデンティティの追及をするべき。

彼の本は非常に良くまとまっていて、私にとってはスティーブン・R・コヴィーの『7つの習慣』や、D・カーネギーの『人を動かす』と並ぶほどの名著だと思っています。とても面白いので、興味のある方はぜひ読んでみてください!とてもおススメです!

リンク:『生き抜くための12のルール 人生というカオスのための解毒剤』

3.おわりに

育児、特にホームスクールをしている家庭においては親のストレス、アンガーマネジメントはとても重要になってきます。私自身もまだまだ努力が必要ですが、食事の時間や片付け、寝かしつけの方法が確立された分、ストレスの量が減りました。

皆さんにとって、この記事が少しでも役立つように願っています!

次回から3回は具体的なストレスの減らし方

を予定しています。是非そちらもご覧ください!